空間不是自然而是社會:讀賴和〈北上車中人滿苦無立錐之地即成(二首)〉

隨著關門的動作,我隨之獲得了一個新的時空。(胡晴舫〈超時空連結〉)

離家赴外地念書之始,交通工具由公車轉變成火車,但火車畢竟僅是返鄉、返校才會搭起。直至生命跨過另一階段,再轉換至台北念書,火車轉換成捷運,這樣的「超時空連結」的禁閉感,讓我恐懼不已。人們操守時刻表,會合、關門、放行、轉車,沒入地下,滑動手機,似乎我們也就區隔了地上歲月與地下隔壁的鄰人,心暗了。

公車、火車到捷運,意味著現代與生活的密切連結,因此知覺與世界感也旋及吹起了風暴。透過賴和的〈台北各工場報曉水螺之聲正在校起床時刻今復聽之萬感叢生〉寫就讀總督府醫學校時期,聽聞水螺響起,就慌張忙亂地開始一天的生活,就可以理解到近百年前的賴和與我們同樣的悲慘歲月:

曉夢三年已不驚,今朝重聽水螺聲。恍惚猶疑方檢點,匆匆下榻待先生。

學生一聽到水螺聲就必須盡快梳洗,等候前來點名的先生。至於「水螺」又是什麼?可看呂紹理的台灣生活史研究,原來「水螺」是中南部農民對糖廠上下工汽笛訊號聲的稱呼,雖只是一種時間訊號,但卻也標記著規律的新生活步調,有別於傳統農業社會日出而作、日入而息的社會了。所以連帶著也造成文學的改變,例如傳統詩社的詩會活動,就敦請會員要準時出席,以擊缽吟的競賽更是恪守時間限制,於是新的時間觀,代表著相應對的身體活動出現,連帶著詩作中也常出現對於機械文明的體驗。

然而,與現代性時間相對的,應該就是農業時間了,以及背後相對應的那個社會與吐納生活的人們。那他們又去哪了?誠如《看著見看不見的台北》這本相當具有社會學意識的研究,它提醒我們台北這個城市告別傳統、迎向現代的意思,這正是原有「固著不動」為本質的社會解消、以「流離移動」為本質的社會降臨的過程。而鐵道的出現改變的不僅是物理距離,更是心理距離、對空間的認知模式也發生改變。

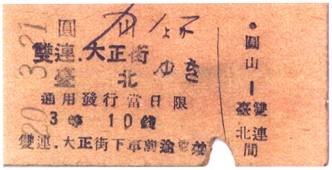

於是乎,空間並不是理所當然的發生的,而是被「發明」。我們省去了顛簸暈車之苦,但卻也可能陷入像我一樣的恐慌──可能是禁閉、區隔、疏離。接著,賴和〈北上車中人滿苦無立錐之地即成(二首)〉也同樣在反省這樣的「工具」與人的身體感:

扶病何堪上夜車,地球人滿訝斯時。一身自汗如揮雨,不藉麻黃與桂枝。(其一)

旅客座盈人汲汲,寢臺車隱夜悠悠。世間何處愁拘束,肯費黃金便自由。(其二)

詩人在〈其一〉陳述他抱著病體上車,但人滿為患的擁擠似乎連鄰人的體味、熱度都令人沉重,而後兩句宛如詩人的自嘲,述說揮汗如雨,也可為另一劑藥到病除的良藥。我們或可解釋為自嘲,但與前述詩作連結,賴和回憶醫學院的水螺聲,對於學生生活的操控,水螺聲連結至師長的早點名;火車上與百姓的連結,卻顯得那麼可愛,具有另一層次的生命意義了。

相較於〈其一〉寫三等車廂的空間與身體感,〈其二〉反倒將視角注視頭等車廂,設有臥鋪的「寢臺車」,由「人汲汲」對比於「夜悠悠」,空間也影響人的心情,富與窮在火車的廂等就立見分曉。

這裡很明顯就可以看到賴和對「階級」的思考,並不是單指殖民與被殖民者,還有貧富差距、職業屬性等等因階級產生的人類等級制度,原來時代不斷進步,但人們卻未必過得更幸福,而賴和總是定睛於這些微小、日日上演的「縫隙」,思索著知識分子參與改造時代的可能。或許這也應該與賴和在彰化的生長空間有關,市場、社會住宅鄰保館,周圍相當庶民的環境,庶民中隱藏著底層人民委身的陰翳。例如賴和在〈不幸之賣油炸檜的〉用很驚人的敘述力,寫活了一個賣油炸檜小孩窘迫可憐的樣子「有貨已難賣,飢腸雷鳴飢」,旁觀的眼睛似乎是另一種守護與陪伴,但〈北上車中人滿苦無立錐之地即成(其二)〉的直截批判,賣油炸檜小孩的「雷鳴飢」應當不會入富人之耳,或者在三等車廂「無立錐之地」之苦也不會入富人之眼。然而,賴和以一種「介入」的姿態,無論自嘲或者嘲諷,都帶著一種「覺悟」之姿。

其實,賴和反省的不僅是階級的問題,我們更可以擴大去想「空間」與相對應的「人」這件事情,空間同樣也意味著權力、劃分,而賴和特別著重於「區隔」。三等車廂與頭等車廂的區隔,「空間」並非是貧與富的經濟地位就可以隻手遮天,上面還有一隻無形的雙手,那就是制定這區分的總督府。除了賺錢之外,也更易於控制、監視。

賴和對於現代性的反思,並非是流於表面的機械文明,縮短了時空距離,他看到的是階級和背後那隻隱形的雙手。而我自己看到的,則是日益疏離、陌異化的社會結構,時代的進步和人們的幸福原來是兩件事,冀望的是反思的心能不斷運作,有卓別林的黑色幽默多好。

留言列表

留言列表